2025年7月,中國芯片產業上演了一場震撼全球的絕地反擊:美國封鎖十年,卻被一顆“純血中國芯”徹底掀翻牌桌! 龍芯3C6000服務器芯片橫空出世,性能直逼英特爾頂級至強處理器,更以566項專利打造出完全自主的指令系統,從根源上斬斷美國技術枷鎖。

與此同時,中國芯片出口額飆升至5427億元,而進口暴跌3500億,華為、中芯國際、長鑫存儲等企業用硬核技術撕開了西方封鎖的鐵幕。

龍芯3C6000系列服務器芯片的發布,標志著中國首次在核心算力領域實現“純血自主”。 這款芯片基于自研指令集LoongArch開發,無需任何海外技術授權,內置硬件級安全機制,徹底杜絕后門風險。 中國電子技術標準化研究院的測試數據顯示,其綜合性能已達到2023年英特爾第三代至強芯片水平,將中美服務器芯片的代差從十年以上縮短至三到四年。

摩爾線程與沐曦股份的科創板IPO申請在2025年6月底獲受理,計劃分別募資80億和39億元投入AI芯片研發。 摩爾線程的MTTS4000計算卡支持千卡集群訓練全開源大模型,沐曦的曦云C系列GPU則已應用于國家AI訓練場。 另一家GPU企業壁仞科技轉向港股上市,其BR100系列芯片算力達英偉達A100的三倍,但因臺積電代工受限尚未量產。 三家企業雖被美國列入實體清單,但資本市場的快速通道顯示中國對硬科技的扶持力度空前。

存儲芯片領域,長鑫存儲的18納米DDR5內存已打入全球供應鏈,合肥工廠月產能達273萬片;長江存儲憑借294層3D NAND閃存技術,躋身全球存儲芯片第一梯隊,與三星、美光同臺競爭。 在武漢長江存儲的晶圓廠內,24小時運轉的流水線將生產效率提升至行業前列。

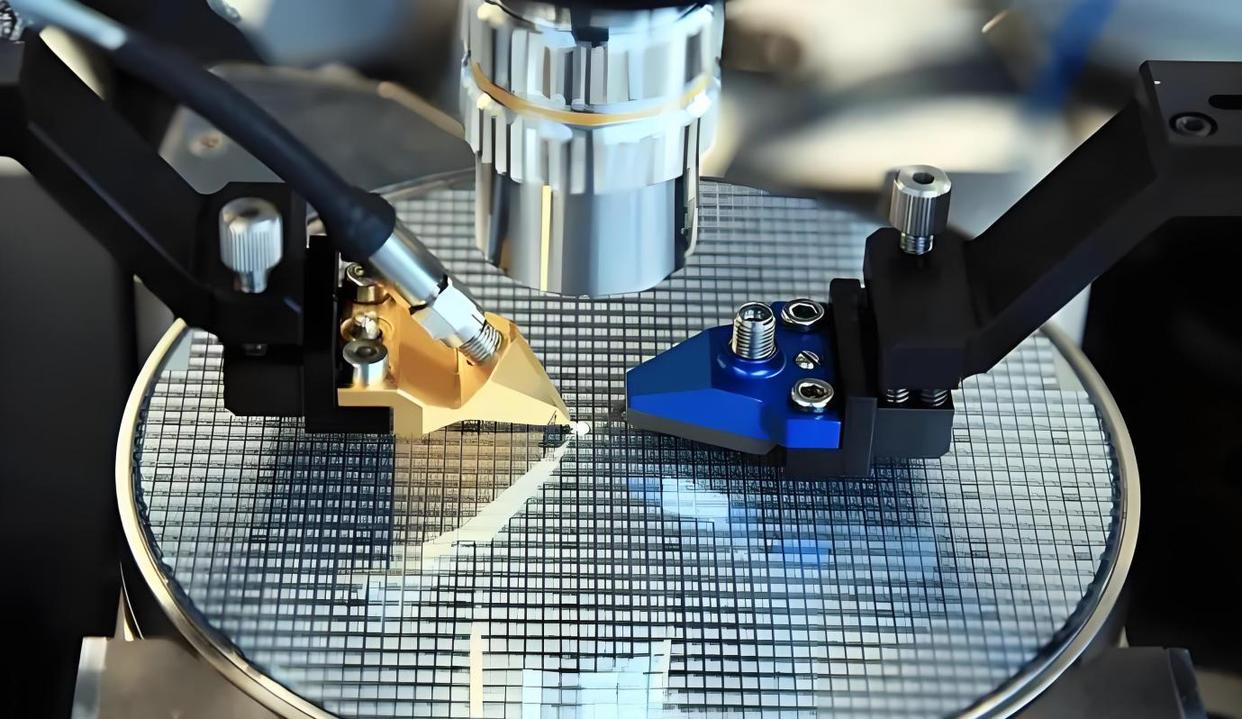

中芯國際在沒有EUV光刻機的情況下,通過DUV設備多重曝光技術成功量產7納米芯片。 2024年其營收預計突破80億美元,全球客戶訂單排滿生產計劃簿,涵蓋亞洲、歐洲等多個市場。 中國在28納米及以上成熟制程領域已占據全球35%份額,通過成本優化吸引特斯拉、博世等企業轉向中國供應鏈。

半導體設備國產化取得關鍵進展。 電科裝備的全系列離子注入機已應用于國內各大集成電路產線,200毫米化學機械拋光(CMP)設備出貨量創新高,300毫米設備進入國際主流產線驗證階段。 在材料領域,江豐電子的高純濺射靶材已在7納米節點量產,5納米工藝材料進入實驗階段。

中國電科聯合研發的智能手機北斗短報文通信射頻基帶一體化芯片,攻克了弱信號快速捕獲技術,讓普通手機在無地面網絡時也能直連衛星發送信息。 這顆米粒大小的芯片已應用于國產手機,解決“不在服務區”的通信難題。

中國實施的芯片原產地新規,以“流片地”取代封裝地作為關稅判定標準。 臺積電亞利桑那工廠生產的3納米芯片因流片地為美國,進入中國市場需繳納125%關稅,成本比中芯國際7納米芯片高出400%。 為此臺積電緊急擴大南京工廠28納米產能,2025年計劃新增每月4萬片產量。

中國推動開源指令集架構RISC-V的生態建設,累計量產芯片超40億顆,占全球RISC-V芯片產量的50%以上。 華為、阿里平頭哥等企業推出多款RISC-V芯片,覆蓋物聯網、AI等領域。 中國RISC-V產業聯盟成員超600家,預計2025年生態規模突破千億元,形成與ARM、x86三足鼎立的格局。

華大九天已實現14納米EDA工具國產替代,但3納米以下工藝仍依賴國際巨頭。 華為啟動“南泥灣計劃”,重構90%國產化供應鏈,替換1.3萬個零部件并重新設計4000塊電路板。

2025年7月,安徽問天量子與華中科技大學聯合發布國內首款芯片級后量子密碼卡,支持多種抗量子攻擊算法,可應用于金融、能源等關鍵基礎設施領域。 這款芯片兼容傳統國密算法,實現數字簽名、密鑰生成等安全功能,為量子計算時代的信息安全提前布局。

寒武紀、摩爾線程等國產AI芯片企業雖因高研發投入處于虧損狀態,但2024年寒武紀股價上漲近4倍,國產AI芯片集群已支持訓練千億參數大模型。 華為昇騰910B芯片算力達320TFLOPS,接近英偉達A100的80%,被用于訓練DeepSeek R2等國產大模型。

西門子、新思科技等EDA巨頭在2025年7月突然宣布解除對華設計軟件出口限制,但解禁窗口期僅90天,且美國保留隨時回調權利。 業內分析指出,此舉是美國在稀土博弈中的妥協,但試圖將中國鎖定在“設計可行、制造受限”的產業鏈位置。